中国人的春节,如果要选一个代表性的符号,我觉得一定是爆竹。

从古到今,每年除夕夜,一直延续到正月十五元宵节,神州大地,爆竹声此起彼伏。那一声声爆竹,热闹而喜庆,爆竹的声响可以驱散这个寒冬的冷清,也是对即将到来的春天的呼喊。

这两年,因为大气污染的缘故,各个城市都陆续禁止燃放烟花爆竹,这节日的氛围总觉得因此也减弱了几分。

那么,爆竹这种习俗,究竟起源于何时,在咱们古代几千年的社会生活中又是如何演变的呢?

今天就给大家说说这个吧。

1、古代文史资料反映出的爆竹习俗

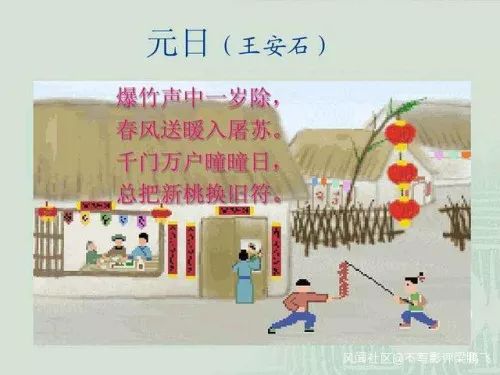

古代爆竹是一个非常重要的文化民俗活动,所以历代诗词都有大量描述。而大家最耳熟能详的古诗,一定是王安石的《元日》

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

这个题目元日,说的就是一元之始,万象更新,也就是大年初一啦。所以要燃放爆竹,贴桃符,这些在古代习俗都是用来祈福驱邪,保佑一家人平平安安。

不过王安石这首诗,看不出爆竹习俗的具体场景。一百年后的范成大也写了一首诗关于爆竹的诗,叫《爆竹行》,具体细节特别丰富。

岁朝爆竹传自昔,吴侬政用前五日。

食残豆粥扫罢尘, 截筒五尺煨以薪;

节间汗流火力透,健仆取将仍疾走;

儿童却立避其锋,当阶击地雷霆吼。

一声两声百鬼惊,三声四声鬼巢倾;

十声百声神道宁,八方上下皆和平。

却拾焦头叠床底,犹有余威可驱疠;

屏除药裹添酒杯,昼日嬉游夜浓睡。

咱们看上面标黑的诗句,具体描述了爆竹的过程。

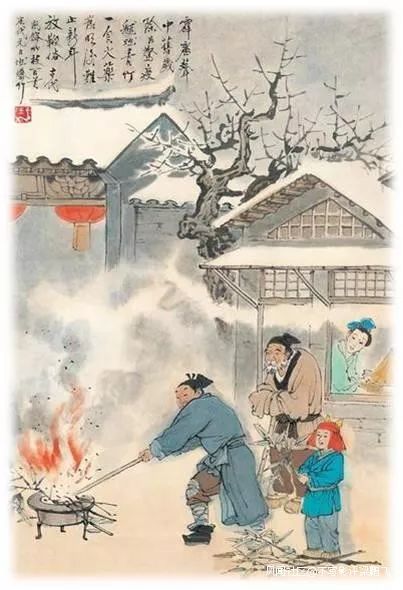

首先是 截筒五尺煨以薪,这是什么意思?说的是把竹子截成五尺长(一米出头点)的样子,然后投入火堆之中。古人有一副画,很形象展现了这个样子

大家看到了吧,就是把竹子投进火中燃烧,这就叫爆竹。因为竹子内空,烧到一定程度,竹节之间就会发出爆响,啪啪声不断,这就是爆竹这个名字的缘由了。

所以最初咱们古代先人大年初一放爆竹,是真的烧竹子哟。

后面这句“ 节间汗流火力透,健仆取将仍疾走;”说的是竹子之间的竹节,被火烧之后的情形,这个时候健仆,也就是家里的下人就拿着还在烧的爆竹四处走动。这是为何呢?

前面咱们说了,爆竹的目的就是驱邪。所以诗句后面说了,爆竹声声,百鬼惊,神道宁,所以要拿着燃烧并发出噼里啪啦声响的爆竹,在庭院游走,驱散那些看不见的邪气。

这燃烧之后的爆竹,还要放在床底,犹有余威驱邪呢。

这就是古代一次典型爆竹习俗的过程了。从这首诗可以看出,爆竹就是真烧竹子,用其火光和声响驱邪。

古人还有很多诗句,都反映了这个情况。

比如刘禹锡《畬田行》

何处好畬田,团团缦山腹。钻龟得雨卦,上山烧卧木。

.......

照潭出老蛟,爆竹惊山鬼。

......

还要元稹《生春》二十首(丁酉岁凡二十章)

何处生春早,春生稚戏中。乱骑残爆竹,争唾小旋风。

那么,为什么古人认为爆竹有驱邪的用途呢?

2、爆竹习俗的具体由来

关于爆竹习俗,在古代文史资料最早的记载,是南北朝时期梁代宗懔,他写了一本《荆楚岁时记》,这本书很著名,是咱们国家古代第一部专门记述各地民俗风俗活动的书,对于后人研究古代生活有很大参考。

里面有一段话是这样的

“正月一日是三元之日也。谓之端月。鸡鸣而起, 先于庭前爆竹以辟山臊恶鬼。”

这段话,明明白白的指出爆竹目的,就是驱邪,而且是驱除一种叫“山臊”的恶鬼。后来南宋赵蕃 《元日寄成父 》,有一句

家家节物竞今朝,风俗未分南北遥。

莫向除薪觅如愿, 且凭爆竹走山魈。

也是这个意思。

那么什么是山臊呢?托名汉代东方朔的古书《神异经》有一段记载:

“西方山中有人焉,其长尺余,一足,性不畏人, 犯之则令人寒热。名曰山臊。人以竹著火中,哔卜有声,而山臊惊惮远去。”

这个《神异经》是古代人专门记述各种神神叨叨玩意的书,和《山海经》有点类似,据现代人考证,应该也是成书于南北朝时期。

这个 山臊,是一种传说中会让人害寒热的恶鬼,古人画里面大概长这样

其实就是古代山里面的一种猴子,因为脸上长了这种紫色、红色的毛发,加上奇形怪状,非常吓人,被古人觉得是一种恶鬼。当时很多住山里的人看到这种动物就容易犯疟疾一类毛病,就是寒热,所以误以为它是会给人类带来疫病的不祥之物。

这种动物后来可能灭绝了,后来人们在非洲发现一种猴子,和传说中的山臊很像,所以命名为山魈。

这是后话了。

总之,古人这两本书的记载,明明白白说了,山臊这种恶鬼会给人带来疫病,大家在山里面遇到它,就砍一段竹子,点燃了吓唬它,它就跑了。于是爆竹可以驱邪驱除疫病的传说就这么出现了。

古人嘛,没有现代科技知识,也没有现代卫生条件,遇到疫病没有法,经常一个村子的人死一大片。所以特别怕惹上疫病,由此后来过年就燃放爆竹,这就变成了一个驱邪的仪式了。

从《荆楚岁时记》来看,这种习俗最早是起源于楚地,也就是今天宜昌、恩施这些大山出没之处,后来流传于整个楚国境内。

春秋战国时期,中原一带就公认楚国人“信巫鬼,重淫祀”,大家知道孔子他老人家说“敬鬼神而远之”,北方几个中原文化对鬼神这一套不太信,但是咱们南方的楚蛮子就信这个信得不得了。

所以爆竹习俗起源于楚地,但是驱邪的心理需求大家都有,于是流传到全国了。

所以北宋欧阳修写《除夜偶成拜上学士三丈》,有一句“隋宫守夜沈香燎, 楚俗驱神爆竹声。”就是说这个习俗已经流传到京师开封了。

再多说几句,古人之所以有爆竹驱邪的印象,应该和远古时期的火崇拜有很大关联。

上古人能够用火,是文明史的一个重大分水岭。火可以让人吃上熟食,减少了很多疾病,又可以驱赶野兽,所以古代重大节庆活动,一直都有燃烧一个大火堆的习俗。

至今在湖北荆州襄阳一带,还有“正月十五烧毛狗”的习惯,有的叫赶毛狗,或者叫“shu毛狗”。反正就是正月十五,在田间地头烧一堆火。

记得我们小时候,烧毛狗的习俗变成了把旧的车轮胎拿来烧,然后拿根绳子绑着,一边烧,一边转圈,四处游走,老开心了。

这个习俗和火崇拜是一脉相通。

总之,爆竹的出现和原始火崇拜息息相关。

3、火药的发明和鞭炮的出现

爆竹自从出现以后,至少在一千多年的历史进程之中,都是真烧竹子。

那么是什么时候爆竹变成了鞭炮呢?

这个还要从火药的发明说起。

火药的发明,完全是古代道士炼丹的副产品。大家都看过《西游记》电视剧,里面的太上老君用炼丹炉烧烤孙悟空,这个就是道士的炼丹。

大家知道,中国魏晋时期,道教和修仙非常流行。魏晋名士以喜欢嗑“五石散”著名,那个时候的道士天天鼓捣这种丹药,想修炼成仙,当时有个最著名的道士叫葛洪,他还是个医生和学者,精通医药,是个奇才。

这些不是重点,咱们要说的是葛洪写了一本书叫《抱朴子》,里面有关于《金丹》和《黄白》的篇章,是中国古代道士炼丹经验积累总结的集大成之作,记载了大量的古代丹经和丹法。

炼丹,简单地说就是道士把各种矿物,丢进丹炉里加热,然后在高温下发生化学反应,产生了一些新的物质。古人不懂化学知识,以为这炼出来的丹很神奇,可以延年益寿。

所以,从汉朝开始一直到隋唐,中国的道士炼丹前前后后搞了一千多年,炼出来各种奇奇怪怪的玩意。然后在隋唐之际,也不知道是哪个年代,无意间就发明了黑火药。

火药在发明之后,又经过多年实践,后来部分运用在了军事方面。比如宋朝就出现了突火枪等火器,此后延续到明清之际,火器在战争方面的用途越来越大。

火药如何在军事方面运用,是另一个话题。

历来传说,最早做出鞭炮的是一个叫李畋的人,这些都流传于湖南鞭炮作坊之间,传说李畋是唐朝人,曾经跟随药王孙思邈炼丹,但没有任何可信的古代文史资料作为凭据。而且前文说起,一直到北宋和南宋,民间习俗燃放爆竹还是烧真竹,因此李畋的传说实在是虚无缥缈,不可信。

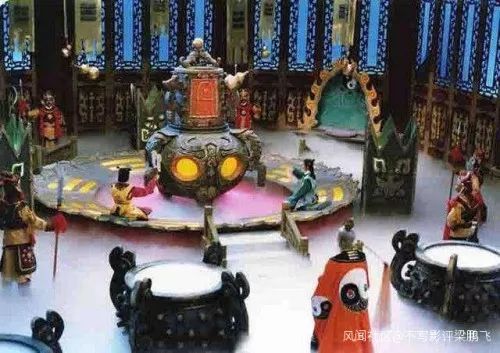

火药玩具可能是在两宋时期就出现了,但是这个玩意造价很贵,民间可能消费不起。北宋末年的孟元老写过一本《东京梦华录》,是他南渡到杭州以后回忆早年在开封的往事,里面有个章节《驾登宝津楼诸军呈百戏》,说的是皇帝看大戏,里面的记载

忽作一声如霹雳.谓之『爆杖』.则蛮牌者引退.烟火大起.有假面披髪.口吐狼牙烟火.如鬼神状者上场.....就地放烟火之类.又一声爆杖......又爆仗一声.有假面长髯......又爆仗响.有烟火就涌出.......忽有爆仗响.又复烟火......又爆仗响.巻退.次有一撃小铜锣.引百余人.

这里的记载是驻军呈百戏,说明火药爆仗最初还是起源于军队,这里的百戏和军队各种祭旗仪式应该有一定联系。

南宋词人周密,写过一本《武林旧事》,类似于《荆楚岁时记》,记述的是当时南宋都城临安(杭州)一些生活习俗。这本书《岁除》章中说到,皇宫里面在除夕这一天,皇帝巡幸禁中,有一种

“殿司所进屏风,外画钟馗捕鬼之类。而内藏药线,一爇连百余不绝。”

这应该就是最早的火药鞭炮雏形。从这个记载来看,外画钟馗捕鬼,这个习俗也还是和驱邪有关。

当然关于这个物件的具体情形,现在已经搞不清了。

从这些记载来看,两宋时期,宫廷内部已经有了一些火药运用于娱乐消遣的习俗。而且和除夕驱邪联系了起来,这符合火药鞭炮后来民间运用的逻辑。只不过当时火药造价昂贵,民间消费不起,所以当时大多数爆竹还是火烧真竹。

至于后来,火药爆仗和火烧竹子的爆竹肯定并行存在了一段时期,当然这些细节咱们也无法考证了。

火药爆竹要到明朝中后期,才大规模出现在世俗生活,一直到清朝才真正发展成熟起来。关于这段历史的相关古代资料记载,多见于相关文人笔记,及当时的话本小说。这里咱们就不一一列举了。

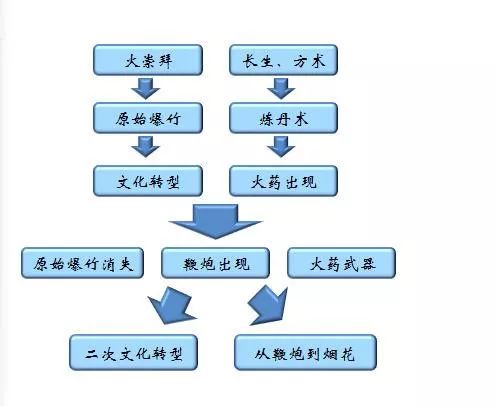

回顾整个爆竹的起源和演变历史,大概是这样

不过从最初的爆竹,到如今花样繁多的焰火鞭炮,其中蕴含的民俗文化没有改变。爆竹的存在一直都是中国人在除夕和春节期间,祈福驱邪的一种仪式。反映了咱们中国人对于健康平安的心理需求。

所以这种民俗的文化内核一以贯之,只不过这种文化载体发生了改变,这也反映了社会生产力的发展,对咱们精神文化生活的重大影响。

来源:搜狐-浏阳市烟花爆竹总会(观察者网风闻社区 作者: 梁鹏飞)