“乱七八糟”这个成语几乎人人耳熟能详,用来形容一切杂乱无章、不成体系的状态。

然而你是否想过,这四个字中的“七”和“八”到底意味着什么?为何是“七八”而不是“二三”或“五六”?

“乱七八糟”最早可见于清末小说《孽海花》:“你看屋里的图书字画,家伙器皿,布置得清雅整洁,不象公坊以前乱七八糟的样子了,这是霞郎的成绩。”

不过,清末才出现的书面记载,并不意味着这一表达就是那时才被创造出来的。坊间有一种颇具故事性的解释认为,“七”和“八”之所以成为“乱”的代表,是因为中国历史上恰好有两场大规模的政治内乱,一为西汉的“七国之乱”,一为西晋的“八王之乱”。

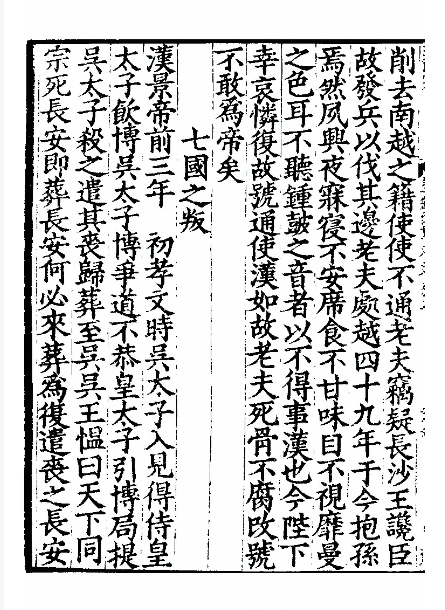

西汉景帝三年(公元前154年),吴王刘濞联合楚、赵、济南、淄川、胶西、胶东等六位诸侯王,以“诛晁错,清君侧”为名起兵造反,史称“七国之乱”。虽然表面上是反对中央削藩的政治斗争,实则深层矛盾早已潜伏于诸王对权力和独立地位的欲望之中。

联军总兵力号称三十余万,一度勾结匈奴与东越,声势浩大,直逼长安。然而,汉军在周亚夫指挥下迅速反制,仅三个月便平定叛乱,七王皆死,封国多被废除。这场动乱虽然时间短暂,却造成严重的社会震荡与伦理崩塌,因其“骨肉相残”的性质被后人视为秩序破坏的象征,也为后续王朝的宗室叛乱树立了“前例”。

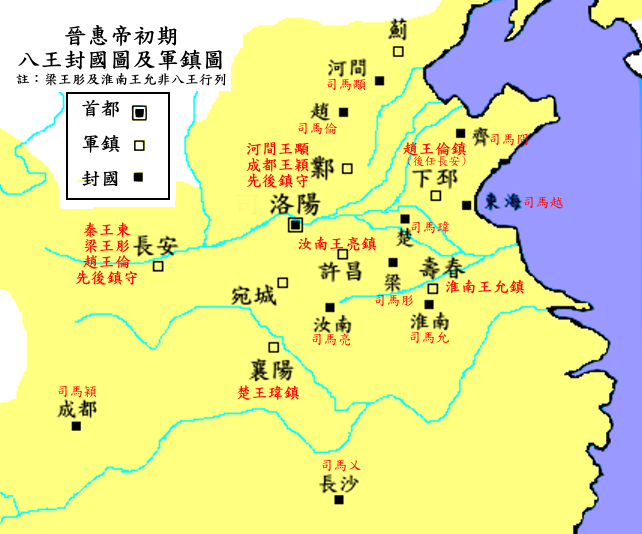

而更为剧烈和久远的“乱”出现在西晋。晋武帝司马炎在位期间采取大封宗室的政策,本意是加强家族稳定,最终却埋下了深重隐患。

公元290年他去世后,朝局迅速崩裂,汝南王司马亮、赵王司马伦、成都王司马颖等八位宗室诸侯相继卷入夺权漩涡,史称“八王之乱”。这场长达16年的皇族内战横扫北中国,政权频繁更替,统治机构几近瘫痪。更严重的是,诸王为扩大自身军力,招募并依赖胡族兵力,如鲜卑、乌桓等,这直接为后来的五胡乱华埋下祸根。社会生产遭受毁灭性打击,人口锐减,民族格局也因之深刻改变,最终导致西晋灭亡。

“七国之乱”与“八王之乱”,一前一后跨越数百年,在文化叙事中被并置为“混乱”的代名词。“七”“八”的并列,似乎也在语言中定格为一种极致纷乱的象征。不过,尽管这一解释引人入胜,却并不为语言学和史料所直接支持。

从词源学角度来看,“乱七八糟”更可能属于“虚数叠加”式的语言结构。“七”和“八”在传统汉语中常用于表示多数、混杂、非秩序化的集合,类似的用法还有“七零八落”“七上八下”“七拼八凑”,它们并不特指某一数值,而是表达一种“不成体系”的状态。

此外,这种“七八式”的结构,在明清俗语中大量出现,与语言节奏、对仗美感、日常经验关联密切。“糟”一字则起到了语义强化的作用,其意为腐败、残破、废物,强调的是结果的糟糕程度。因此,“乱七八糟”整体构词,是从“乱+虚数+糟”的节奏中逐步固化而来,并非直接出自历史事件的缩写。

由此看来,将“七国之乱”和“八王之乱”作为“乱七八糟”的来源,虽有巧合的时间对仗与“乱象叠加”的语义类比,但更多属于一种生动的“民间词源学”演绎。它无法提供历史文献中的明确链条,缺乏成语演变过程中从汉至清的语言使用证据。但也正因为这种“考据未必精准但逻辑动人”的讲述方式,它成为公众理解历史、兴趣联想语言的一种活跃桥梁。

所以,“乱七八糟”的确是一句人人会说的口头禅,但它的构成,远比看上去更复杂。它既是语言对混乱状态的高度浓缩表达,也映射出历史记忆、文化想象和语感经验的交汇。

“七国之乱”与“八王之乱”虽然未必真的是词源所出,却确实构成了我们理解“混乱”这一观念的深层背景。

来源:百度百家号-新华日报出版部