“三更半夜”这个词大家并不陌生,平时通常用来形容深夜很晚了,那这个“很晚”到底有多晚呢?具体指的是几点钟?

要搞清楚这个问题,我们得知道古代的计时方法。

《左传》:“日之数十,故有十时,亦当十位。”

早在先秦时期,人们对时间就有了一定的概念,不过最早的一天并不是像现在分为二十四个小时,而是十个。

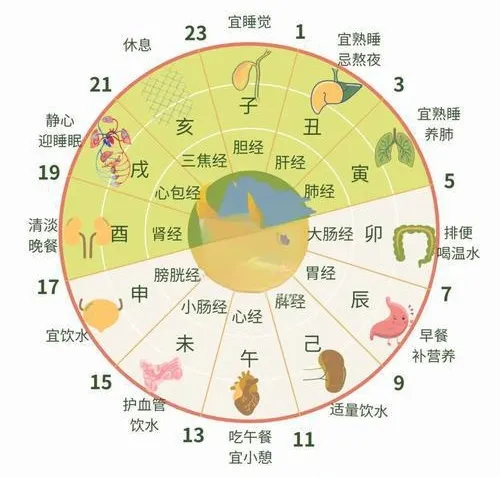

到了汉代,天文学家落下闳主持编制了《太初历》,将一天一夜分为十二个时辰,对应如今的二十四小时,分别从“夜半”到“人定”,同时也对应“子丑寅卯...”十二地支。

“夜半”为一天的开始,也叫“子时”,指晚上十一点到凌晨一点,直到第二天“人定”即“亥时”的晚上九点到十一点,正好为一个昼夜。

三更半夜中的“半夜”,说的就是十二时辰里的“夜半”,也就是“子时”,相当于如今的晚上11点到次日凌晨1点。

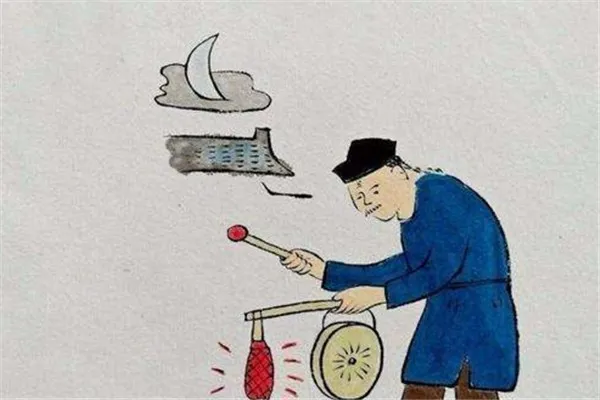

虽然有了时辰,但天一黑人们就不知道具体的时间了,因此也出现了打更报时的制度,专门有人负责在夜里巡逻报时。

他们一边走一边敲着梆子或者锣,根据不同的时段打出不同节奏的声响,告诉大家具体时辰。

更夫将天黑入夜的戌时称为“一更天”,指的是晚上七点到九点,这时候太阳刚下山没多会儿,人们大多吃完晚饭,收拾收拾准备休息。

经过九点到十一点的二更天,到三更天时,已经是子时的十一点到凌晨一点,这个时间段正是夜深人静的时候。

直到五更天的寅时,相当于现在的凌晨三点到五点,这时候天就快亮了,更夫们也结束了一晚的工作。

由此可见,“三更”说的也是子时,相当于现在的晚上11点到凌晨1点,与“半夜”一致。

古时候没有电灯,到晚上若没有特别重要的事情,普通老百姓基本天一黑就开始休息了,稍微晚一点的一般也不超过亥时。

而到凌晨,有些商家小贩起的比较早,四更就得起床准备一天的工作,而普通人也大多在五更醒来开始活动,唐宋时期皇帝更是有“五更上朝”的习惯。

所以在三更半夜之时,正是所有人都睡的正香的时候,除了偶尔几声狗叫就基本没啥动静了,要是这时候还有人还在外面晃荡,要么是真有急事,要么就是不务正业之人。

而“三更半夜”一词提炼自《宋史·赵昌言传》,最早的确是用来形容两个子时还不睡觉的“夜猫子”。

在宋太宗时期,赵昌言为朝廷官员,另有陈象舆、董俨和胡旦几人与赵昌言平时很聊得来,常常形影不离。

特别是陈象舆和董俨,他们经常出没在赵昌言家,甚至交谈到半夜才离去,于是当时人们就戏称陈象舆为“陈三更”,董俨为“董半夜”。

“三更半夜”一词就此而来。

来源:有趣冷知识微信公众号